洛中庵 の日記

-

携帯カイロのルーツ?

2016.03.12

-

ここ数日朝晩は冬のような寒さです。

今日は日中の気温もさほど上がらず肌寒い1日となりました。

ご来院の方のほとんどに"冷え"の症状が現れていました。 自然、灸の出番が多い1日となりました。

さて、灸に限らず、様々な方法で身体を温める温熱療法は、自然療法において古来非常に重要な治療方法として位置付けされています。

先日、読売新聞の電子版にこれに関連した大変興味深い記事が掲載されていました。

以下はその記事。

■患部温める治療に?奈良~平安の「懐炉」出土(07:39)

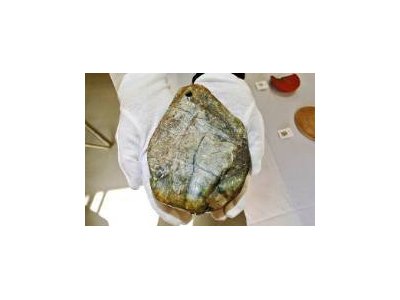

懐炉として使われたとみられる「温石」

茨城県つくば市金田地区で発掘調査が進められている「金田(こんだ)西遺跡」の竪穴住居から、「温石(おんじゃく)」という懐炉の一種とみられる石が見つかった。

奈良時代から平安初期のもので、涙滴形という。茨城県教育財団は「同形の温石は長崎県対馬市以外では知られておらず、貴重な発見」としている。12日に一般向けの現地説明会を開く。

金田西遺跡は、廃寺などがある国指定史跡の「金田官衙(かんが)遺跡」に隣接する7~8世紀頃の遺跡。竪穴住居は約5メートル四方で、温石はかまどの脇で見つかった。

蛇紋岩でできており、長さ15・6センチ、幅12・1センチ、厚み5・3センチの涙滴形。重さは1・46キロ・グラム。火や湯で熱し、懐炉としたらしい。端に小さな穴が開いており、財団では「ひもを通して、熱くなった温石を湯から引き上げる際に使った可能性がある」としている。

財団によると、対馬では山城跡で温石が見つかった。古代の防人(さきもり)が懐炉に使ったとされるが、発見場所が地上のため、正確な年代は不明という。

今回の発掘調査では、瓦や字が書かれた皿、ベルトの飾りなど様々な出土品があった。財団の作山智彦・次席調査員(40)は「温石と一緒に見つかった品から時代を特定できた。温石は患部を温める治療などに使ったのではないか」と話す。

現地説明会では、金田西遺跡や、近くの旧石器時代や縄文時代などの遺跡発掘現場4か所を巡り、出土品を解説する。問い合わせは現地事務所(080・3405・9059)。

(2016/03/10 読売新聞電子版)

「携帯カイロ」のルーツはずいぶん古くからあったようです。

現代の日本人の「携帯カイロ」好きの源流を見るようでとても興味深いです。

私は「携帯カイロ」も上手に活用すれば立派な温熱療法グッズになると思っています。

《 あなたが あなたらしく 輝くように! 》

〈杉浦次郎〉