洛中庵 の日記

-

「バランス良く食べる」で本当にOK?

2012.11.14

-

今日(11月14日)も洛中庵の業務前に新聞各社の記事(電子版)を読んでいました。

〈子供の頃から「がん教育」-生活習慣を家族で考える契機に〉という記事に目が止まりました。 以下に転載します。(記事・写真とも産経新聞電子版より)

■子供の頃から「がん教育」 生活習慣を家族で考える契機に(2012/11/14 07:58)

日本人の死亡原因の1位、がん。その正しい知識を子供の頃から身に付ける「がん教育」が注目されている。今年度から全国に先駆け、小学6年生と中学3年生に、がん教育を義務化した東京都豊島区の取り組みを取材した。(清水麻子)

将来の予防に

「がんは日本人の2人に1人がなる可能性がある、とても多い病気です」

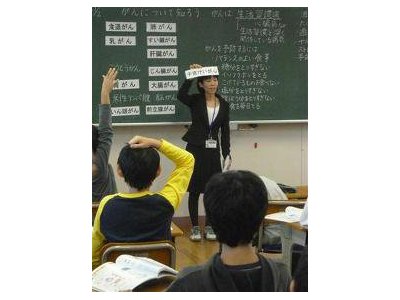

豊島区立清和小学校6年1組で開かれた保健の授業。担任の森田香苗教諭の語りかけに、児童たちからは「えー」「そんなに?」と驚きの声が漏れた。

続いて、森田教諭が、がんは食事や運動、喫煙や飲酒などの生活習慣と深く関わりがあることを紹介。児童たちは、がんを予防するには具体的に何ができるかを考え、発表。黒板には「バランス良く食べる」「適度に運動する」などの項目が並んだ。

がんで死亡する人は増え続け、厚生労働省の調査では、平成23年の1年間で全国で35万7305人が亡くなった。昭和56年から心臓病や脳卒中よりも多くなり、日本人の死因のトップだ。

子供の頃から継続的にがんについて学び、正しい生活習慣を身に付けられれば、将来がんになることを予防できる。そこで同区は、国立がん研究センター(東京都中央区)の研究員らとともに独自教育用プログラムソフトを開発し、がん教育を保健の教育課程に組み入れた。

ソフトでは、がんをクイズ形式で学ぶ項目のほか、がんが生活習慣やワクチン接種で予防でき、検診を受ければ早期発見できることなども紹介。こうしたがん教育の授業は、2学期中に豊島区内の全31の小・中学校で実施される。

ソフトの開発に携わった同区立要小学校の松並富美江・主任養護教諭は「子供たちが心の底からがんに実感を持つ工夫が各学校の課題」と指摘する。

同区のソフトには、「あと3カ月の命」と宣告された経験がある元プロ野球選手の横山忠夫さんら、がん闘病経験者からのメッセージも収録され、「各校が道徳などプラスアルファの時間で工夫しながら継続して学ばせることができる」(同区教委の細山貴信・指導主事)という。

同区立文成小学校では、食事の塩分量を実感してもらおうと、カップラーメンの成分表などを拡大してテレビ画面で見せた。1つのカップラーメンに5・1グラムの塩分があることを知った児童からは「こんなに?」と驚きの反応があったという。

家族へのメッセージ

同区のもう一つの狙いは、子供から保護者への波及効果だ。子供たちの保護者は、がんのリスクが高まる年齢。しかし、40歳以降のがん検診受診率は2~3割と極端に低い。子供から「絶対に受診して」と言われれば受診を真剣に考える保護者が増える可能性がある。

「授業の総括として家族へのメッセージを書いてもらい、持ち帰ってもらっている。家族みんなでがん予防を考えるきっかけにしてほしい」と細山指導主事は話している。

◇

■全国で取り組みの事例

東京都豊島区のように教育課程にまで組み入れられてはいないが、全国的にみると、がん経験者を講師に総合学習の中などで、がん教育に取り組んでいる事例はある。

国の第2期がん対策推進基本計画(平成24~28年)には、児童などを対象にした「がん教育の推進」が盛り込まれた。今年8月からは、厚生労働省の研究班で教育プログラムの開発研究が進められている。今後、厚労省と文部科学省とが連携を強化しながら、がん教育を具体的にどう進めるか検討していく意向だ。

転載は以上 ………………………………………………………………

記事にあるように、今やがんは一生の内に日本人の2人に1人が罹患する、身近でごくありふれた病気になってしまっています。

また、3人に1人はがんにより亡くなり、その数は年々増え続けています。

がんが生活習慣と深く関わりがあることを子供のうちから学ぶことはがん予防の観点からとても有意義なことだと思います。

私が気になるのはどう生活習慣を改善するのか、その具体的な内容です。

特に食生活について。。

「バランス良く食べる」

大変無難な表現で当たり前の事を言っているようですが、私はある意味とても危険な言葉だと考えています。

続きは次回に

《 あなたが あなたらしく 輝くように! 》

〈杉浦次郎〉